阅读所给的文章,回答文后的问题。

塔铺

刘震云

那是1978年,社会上刚兴高考的第二年,我便想去碰碰运气。就这样,我来到镇上中学,进了复习班。

复习班是学校专门为社会上大龄青年考大学办的。进复习班一看,许多人都认识。于是谈各人来复习的动机。王全说:他本不想来凑热闹,都有老婆的人了,还拉扯着俩孩子,上个什么学?可看到地方上风气恁坏,贪官污吏尽吃小鸡,便想来复习,将来一旦考中,做个州府县官啥的,也来治治这些人。“磨桌”(豫北土话,形容极矮的人)说:“他不想当官,只是不想割麦子,毒日头底下割来割去,把人整个贼死!”最后轮到我,我说:“正是一无所有,才来复习。”

这所中学的所在镇叫塔铺。镇名的由来,是因为镇后村西土坛上,竖着一座歪歪扭扭的砖塔。开学头一天,上语文课,教室后边传来鼾声。老师循声寻人,大家发现是坐在后边的“磨桌”伏在水泥板上睡着了。老师气冲冲地走了,教室炸了窝。有起哄的,有笑的,有埋怨“磨桌”的。这时我发现,乱哄哄的教室里,唯有一个人没有参加捣乱,趴在水泥板上认真学习。她是个女生,正和尚入定一般,看着眼前的书,凝神细声地诵读课文。我不禁敬佩,满坑蛤蟆叫,就这一个是好学生。

河边落日将尽,一小束水流,被晚霞染得血红,一声不响慢慢淌着。远处河滩上,有一农家姑娘在用筢子收草。只见那收草姑娘已将一大堆干草收起。仔细一打量,这姑娘竟是课堂上那独自埋头背书的女同学李爱莲。我问为什么割草,她脸蛋通红,说家中困难,爹多病,下有二弟一妹,只好割草卖钱,维持学费。我叹息一声,说不容易。她看我一眼,说:“现在好多了呢。以前家里更不容易。记得有一年,我才十五,跟爹到焦作拉煤。那是年关,到了焦作,车胎放了炮,等找人修好车,已是半夜。我们父女在路上拉车,听到附近村里人放炮过年,心里才不是滋味。现在又来上学,总得好好用心,才对得起大人……”

离高考只剩两个月了。这时传来一个消息,说高考还考世界地理。学校原以为只考中国地理,没想到临到头还考世界地理,大家一下都着了慌。这时我爹来送馍,问是什么事,我简单地给他讲了,没想到他双手一拍:“你表姑家的大孩子,在汲县师范教书,说不定他那儿有呢!”爹自告奋勇要立刻走汲县。我说:“来回一百八十里呢!”

第三天早晨,爹从县城回来了。这时我才发现,爹的鞋帮已开了裂,裂口处洇出一片殷红殷红的东西。我忙把爹的鞋扒下来,发现那满是脏土和皱皮的脚上,密密麻麻排满了血泡,有的已经破了,那是一只血脚。

“爹!”我惊叫,却是哭声。

高考结束了。与王全仅分别了一个月,他却大大变了样。我想起李爱莲,忙问:“李爱莲她爹的病怎么样了?她说在新乡考学,考得怎么样?”

王全叹了一口气:“她根本没参加考试,她出嫁啦!她爹这次病得不一般,要死要活的,一到新乡就大吐血。没五百块钱人家不让住院,不开刀就活不了命。一家人急得什么似的,急手现抓钱,哪里借得来?这时王庄的暴发户吕奇说,只要李爱莲嫁给他,他就出医疗费。你想人命关天的事,又不能等于是就……”

我牙齿上下打颤,立在那里不动。“我去找他!”

我说完,不顾王全的叫喊,不顾他的追赶,没命地朝前跑。到了王村,我脚步慢下来。

许久,我没动。

突然,门“吱哇”一声开了,走出一个人。她大红的衬衣,绿的良裤子,头上一朵红绒花。这不就是我们相互说过“永不忘记”的李爱莲吗?

暮色苍茫,西边是最后一抹血红的晚霞。

我走了。走了二里路,我向回看,爱莲仍站在河堤上看我。她那身影,那被风吹起的衣襟,那身边的一棵小柳树,在蓝色中透着苍茫的天空中,在一抹血红的晚霞下,犹如一幅纸剪的画影。

“以后不管干什么,不管到了天涯海角,是享福,是受罪,都不要忘了,你是带着咱们两个。”

后来,我进了我国北方的一所最高学府。玉阶飞檐,湖畔桃李,莘莘学子。但我的眼前始终浮动着、闪现着塔铺的一切,一切。我不敢忘记,我是从那里来的一个农家子弟。

欢迎登录

- A. 推翻了封建统治

- B. 推动了经济发展

- C. 实现了国家独立

- D. 打击了殖民统治

-

解析

本题考查的是甘地非暴力不合作运动。根据“正是因为认识了印度的力量我才号召印度实行非暴力主义”并结合所学可知,甘地认为的印度的力量指印度劳动人民深受压迫,反抗性较强,沉重的打击了英国殖民统治。故本题选D。

-

考点

世界近代史 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动 亚非拉民族独立运动

-

来源

模拟题

- A. 内部、稳定的归因

- B. 外部、稳定的归因

- C. 内部、不稳定的归因

- D. 外部、不稳定的归因

-

解析

本题考查成败归因理论。韦纳把归因分为三个维度:内部归因和外部归因,稳定性归因和非稳定性归因,可控制归因和不可控制归因;又把人们活动成败的原因即行为责任主要归结为六个因素,即能力高低、努力程度、任务难易、运气(机遇)好坏、身心状态、外界环境等。小晶将学习的失败归因为自己不是学这们课程的料,说明她把失败归因为自己能力不行,能力是内部、稳定的因素。故本题选A。

-

考点

教育心理学 学习动机 学习动机理论,成败归因理论

-

来源

2020年河南省安阳市滑县教师招聘考试试题(小学)第88题

- A. 武某

- B. 蓝某

- C. 钱某

- D. 文某

-

解析

第一步,确定题型。

题干具有匹配特征,确定为分析推理。

第二步,分析题干,进行推理。

题干信息不确定,可用代入法解题。

A项:代入后可以满足题干的要求,正确;

B项:代入后蓝某所说的均为假话,不满足题干的要求,排除;

C项:代入后钱某所说的均为假话,不满足题干的要求,排除;

D项:代入后文某所说的均为假话,不满足题干的要求,排除;

因此,选择A选项。 -

考点

模考大赛 模考大赛 模考大赛

-

来源

模拟题

- A. 武某

- B. 蓝某

- C. 钱某

- D. 文某

-

解析

第一步,确定题型。

题干具有匹配特征,确定为分析推理。

第二步,分析题干,进行推理。

题干信息不确定,可用代入法解题。

A项:代入后可以满足题干的要求,正确;

B项:代入后蓝某所说的均为假话,不满足题干的要求,排除;

C项:代入后钱某所说的均为假话,不满足题干的要求,排除;

D项:代入后文某所说的均为假话,不满足题干的要求,排除;

因此,选择A选项。 -

考点

模考大赛 模考大赛 模考大赛

-

来源

模拟题

-

解析

(1)通过“一无所有”表现出当时高考制度刚恢复时百姓贫困的状态,同时这句话也表达了作者想要通过复习考上大学,改变命运的愿望。

(2)文中女主人公牺牲了自己的青春、爱情和前途为父亲治病,这句话表现了李爱莲未去考试的缺憾,这一个人承担所有的苦水的无畏和崇高,以及“我”与李爱莲相濡以沫的真情。(2分) -

考点

汉语言基础知识 阅读 现代文阅读

-

来源

2021年4月17日浙江省金华市联考教师招聘考试小学语文试题第16题

-

解析

此处的“生力”,实际上是指的是生活的诗意,作品中讲述的那个发生在歪歪扭扭的砖塔下的感伤浪漫的爱情故事,充满了诗意;(1分)此处的“丑陋”体现在草地的荒芜和简陋环境,生活的艰难和苦痛煎熬;(1分)作品在痛苦的爱情悲剧中抒写了李爱莲爱的崇高和圣洁,“丑陋”压抑不住人们对诗意的向往,对美的追求。(1分)

-

考点

汉语言基础知识 阅读 现代文阅读

-

来源

2021年4月17日浙江省金华市联考教师招聘考试小学语文试题第17题

-

解析

我之所以“不敢忘记我是从那里来的一个农家子”,是因为“我”代表了那一代高考制度恢复后的农村青年;“我”不敢忘记这代农家子弟面临的种种生活的沉重负担,因为家务的拖累、学业的荒废,以及学习条件的欠缺,有人失去了自己的事业、爱情的追求,失去了做人的尊严和自由。

-

考点

汉语言基础知识 阅读 现代文阅读

-

来源

2021年4月17日浙江省金华市联考教师招聘考试小学语文试题第18题

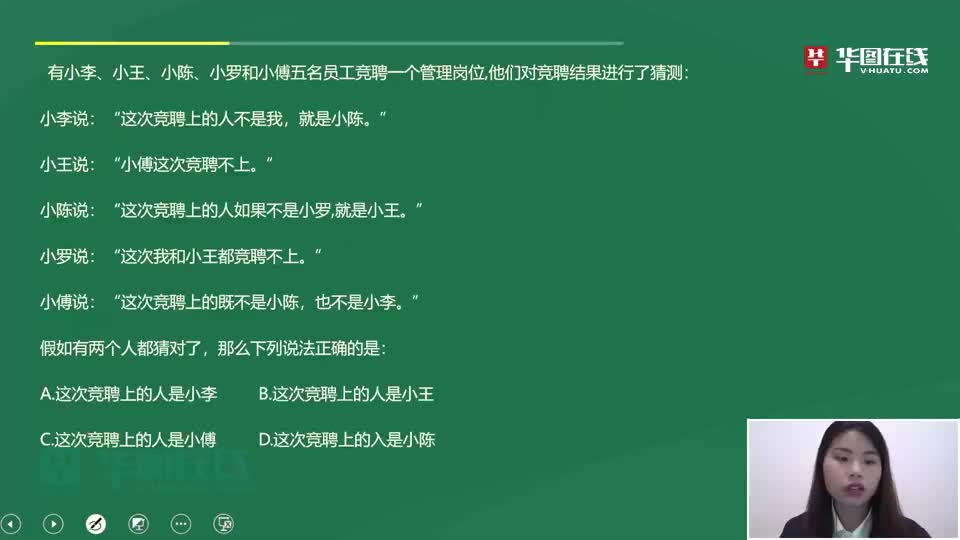

- A. 这次竞聘上的人是小李

- B. 这次竞聘上的人是小王

- C. 这次竞聘上的人是小傅

- D. 这次竞聘上的入是小陈

-

视频解析

免费试看

免费试看

-

解析

第一步,确定题型。

题干有若干论断和真假限定,确定为真假推理。

第二步,找关系。

对题干中五个人的猜测进行翻译,

小李:①李或陈

小王:②¬傅

小陈:③罗或王

小罗:④¬罗且¬王

小傅:⑤¬陈且¬李

①⑤构成矛盾关系,③④构成矛盾关系

第三步,看其余。

根据矛盾关系的特性“必定一真一假”及题干的真假限定“有两个人都猜对了”,那么两句真话一定在小李、小陈、小罗和小傅四人当中,可知小王的猜测是假的,即小傅竞聘上了管理岗位。

因此,选择C选项。 -

考点

判断推理 逻辑判断 真假推理

-

来源

2018年上海市事业单位统考《职测》试题第36题、2019.10.19河南省郑州市78家市属事业单位招聘考试《行测》试题第82题

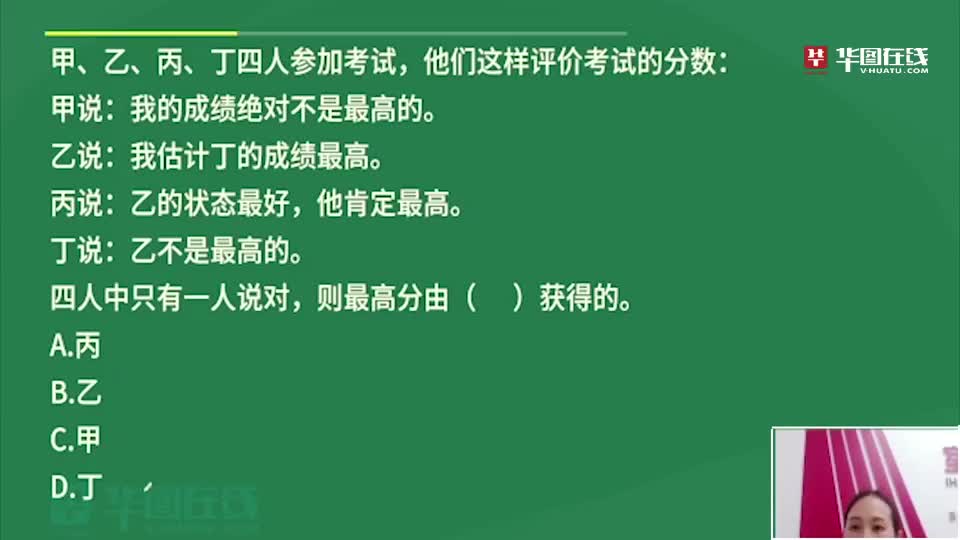

- A. 丙

- B. 乙

- C. 甲

- D. 丁

-

视频解析

免费试看

免费试看

-

解析

第一步,确定题型。

题干有若干论断和真假限定,确定为真假推理。

第二步,找关系。

丙说的“乙的状态最好,他肯定最高”和丁说的“乙不是最高的”为矛盾关系。

第三步,看其余。

根据矛盾关系的特性“必有一真,必有一假”及“只有一真”的真假限定,可知说真话的人一定在丙和丁之中,则其余的甲和乙说的都是假话。根据甲说的“我的成绩绝对不是最高的”为假,可知:甲的成绩最高。

因此,选择C选项。 -

考点

判断推理 逻辑判断 真假推理

-

来源

2019年1116湖北省武汉市退伍军人招考《综合知识测试(A卷)》试题第48题

- A. 王某通过的英语且参加研究生考试

- B. 王某没有参加研究生考试

- C. 李某没有选择找工作

- D. 刘某说的是真的

-

解析

第一步,本题考查真假推理题型。

第二步,题干描述内容如下:①考研、考公务员、找工作;②王某:王四级→王研究生;③李某:李公务员或李研究生;④刘某:所有人公务员或研究生;⑤赵某:不同意刘某。④⑤为矛盾关系,必有一真,必有一假,四人中只有一句为真,因此,真话一定在④与⑤中。②与③一定为假,结合①可得,王四级且非王研究生,李某找工作没有考公务员与研究生,进一步辨析可知刘某说的是假话,赵某说的是真话。结合选项可以确定,只有B选项可以推出。

因此,选择B选项。 -

考点

判断推理 逻辑判断 真假推理

-

来源

模拟题

- A. 王某通过的英语且参加研究生考试

- B. 王某没有参加研究生考试

- C. 李某没有选择找工作

- D. 刘某说的是真的

-

解析

第一步,本题考查真假推理题型。

第二步,题干描述内容如下:①考研、考公务员、找工作;②王某:王四级→王研究生;③李某:李公务员或李研究生;④刘某:所有人公务员或研究生;⑤赵某:不同意刘某。④⑤为矛盾关系,必有一真,必有一假,四人中只有一句为真,因此,真话一定在④与⑤中。②与③一定为假,结合①可得,王四级且非王研究生,李某找工作没有考公务员与研究生,进一步辨析可知刘某说的是假话,赵某说的是真话。结合选项可以确定,只有B选项可以推出。

因此,选择B选项。 -

考点

判断推理 逻辑判断 真假推理

-

来源

模拟题

- A. 及时反馈

- B. 延时反馈

- C. 消极反馈

- D. 积极反馈

-

视频解析

免费试看

免费试看

-

解析

本题考查课堂上的反馈。从反馈的同步性上可将反馈分为及时反馈与延时反馈。延时反馈指的是反馈行为发生在传播活动结束后相当一段时间后。题干中面对学生的问题,老师当时没有给出点评,而是引导学生学完课文后再来讨论,这体现的是延时反馈。A选项,及时反馈指的是受传者在接收到信息后对于信息做出的及时反应。与题干不符,排除。C选项,消极反馈是指教师对学生的课堂回答或行为采取忽视。与题干不符,排除。D选项,积极反馈是指教师对学生课堂回答或行为的赞扬和肯定的点评。与题干不符,排除。故本题选B。

-

考点

教育学原理 课堂教学技能 其他

-

来源

2021年山东省济南市商河县高中教师公开招聘笔试试题卷第55题

- A. 违反了矛盾律

- B. 违反了排中律

- C. 既违反了矛盾律,又违反了排中律

- D. 既没有违反矛盾律,又没有违反排中律

-

解析

第一步,分析文段。李四先说“谁说我不常看《新华文摘》”,说明他常看《新华文摘》,从而否定他不常看《新华文摘》,而后李四又说“我并不是说我常看《新华文摘》”,说明他不常看《新华文摘》,从而否定他常看《新华文摘》。

第二步,分析矛盾律与排中律。矛盾律的基本内容是,在同一个思维过程中,互相否定的思想不能同时是真,必有一假。排中律的基本内容是,在同一个思维过程中,两个互相否定的思想不能同时是假,必有一真。

第三步,对比选项。通过以上分析可知,李四互相否定的内容不能同时为真,也不能同时为假,C项与文意相符。因此,选择C选项。 -

考点

言语理解与表达 语句表达 基础知识

-

来源

2008年0323山东公务员考试《行测》试题第55题

- A. 甲

- B. 乙

- C. 丙

- D. 其他人

-

解析

第一步,确定题型。

题干有若干论断和真假限定,确定为真假推理。

第二步,找关系。

甲的话和乙的话为矛盾关系。

第三步,看其余。

根据矛盾关系的特性“必有一真必有一假”及题干的真假限定,一个说了真话,所以丙的话为假,那么是丙干的。

因此,选择C选项。 -

考点

判断推理 逻辑判断 真假推理

-

来源

2008年0712贵州公务员考试《行测》试题第66题

- A. 甲说对了

- B. 丁的业绩最高

- C. 甲的业绩比乙高

- D. 丙的业绩最低

-

解析

第一步,确定题型。

题干有明显的信息匹配特征,确定为分析推理。

第二步,分析条件,进行推理。

题干信息真假不确定,故采用假设法。

丙和丁所说的话可能性最小,故从丙和丁入手。假设丙所说为假,即丙的业绩最低,与丁的话矛盾,故:丙所说一定为真,即丙的业绩不是最低的,排除D项;

假设丁所说为假,即丁的业绩也不是最低的,则甲乙所说均为真,但与乙所说“还有人比我低”不符,故丁所说一定为真,排除B;

剩余甲和乙一真一假,但是如果甲为真,那么乙一定为真,与题干冲突,故甲不能为真,所以甲说的话是假话,其余均是真话,排除A项。

最终排序为丙>甲>乙>丁。

因此,选择C选项。 -

拓展

分析选项,A为真,则C一定为真,故A为假,即“甲说了假话”,其余均为真话。推理可得最终排序:丙>甲>乙>丁。选择C项。

-

考点

判断推理 逻辑判断 分析推理

-

来源

2023年1月14日广东省东莞市发展和改革局下属事业单位公开招聘笔试试卷第21题

- A. 甲

- B. 乙

- C. 丙

- D. 丁

-

解析

第一步,确定题型。

题干有若干论断和真假限定,确定为真假推理。

第二步,找关系。

乙说的“是丁打破的”和丁说的“不是我打破的”为矛盾关系。

第三步,看其余。

根据矛盾关系的特性“必定一真一假”及题干的真假限定,真话必然在乙、丁当中,因此甲丙说的是假话,由“甲:不是我打破的”为假,可得到:“是甲打破的”为真。

因此,选择A选项。 -

考点

判断推理 逻辑判断 真假推理

-

来源

2015年0808河北省廊坊市事业单位考试《职测》试题第61题

- A. 甲

- B. 乙

- C. 丙

- D. 其他人

-

解析

第一步,确定题型。题干有若干论断和真假限定,确定为真假推理。第二步,找关系。甲的话和乙的话为矛盾关系。第三步,看其余。根据矛盾关系的特性“必定一真一假”及题干的真假限定,一个说了真话,所以丙的话为假,那么是丙干的。C正确,ABD错误。故本题正确答案选C。

-

考点

判断推理 逻辑判断 真假推理

-

来源

2016年0124广东江门农信社招聘笔试试题-判断第41题

- A. 陈老师重视学生发展的阶段性

- B. 陈老师重视学生发展的不平衡性

- C. 陈老师重视学生发展的差异性

- D. 陈老师重视学生发展的顺序性

-

视频解析

免费试看

免费试看

-

解析

本题考查个体身心发展规律及教育。题干中,陈老师说不是每个学生都能考上大学,这体现了学生之间的差异性,C选项正确。陈老师说学习上暂时落后并不代表永远落后,因为学生的发展具有顺序性和阶段性,要循序渐进,根据不同阶段有针对性地进行教育。AD选项正确。个体发展的不平衡性是指同一方面或不同方面发展的速度不平衡,在此不符合题干。故本题选B。

-

考点

教育学原理 教育与人的发展 人的身心发展规律与教育,不平衡性(不均衡性)

-

来源

2019年湖北省十堰市事业单位公开招聘 职业能力倾向测验试题第65题

- A. 只要是骆驼,都要被钉掌

- B. 即使不是骆驼,也可能会被钉掌

- C. 如果被钉了掌,就一定是骆驼

- D. 如果没有被钉掌,就不会是骆驼

-

解析

第一步,确定题型。

根据选项关联词“只要……都……”等,确定为翻译推理。

第二步,翻译题干。

①“要是逮住我钉了掌,你看我还怎么证明自己不是骆驼”可翻译为:钉掌→骆驼

第三步,进行推理。

A项:骆驼→钉掌,“骆驼”是对①的“肯后”,肯后推不出必然结论,得不到“钉掌”,排除;

B项:该项翻译为:¬骆驼→钉掌,“¬骆驼”是对①的“否后”,根据“否后必否前”,可得:“¬钉掌”,而不是“钉掌”,排除;

C项:“钉掌”是对①的“肯前”,根据“肯前必肯后”,可得:“骆驼”。可以推出;

D项:“¬钉掌”是对①的“否前”,否前推不出必然结论,排除。

因此,选择C选项。 -

考点

判断推理 逻辑判断 翻译推理

-

来源

2016年0312江苏公务员考试《行测》试题(A卷)第96题

- A. 张三说错了

- B. 马六的业绩最低

- C. 张三的业绩比王五低

- D. 李四的业绩最高

-

解析

第一步,确定题型。

题干有若干论断和真假限定,确定为真假推理选非题。

第二步,找关系。

(1)张最高

(2)李不是最低

(3)王<张 王不是最低

(4)马最低

第三步,分析题干论断。

由于题干中无矛盾或反对关系,则根据最大信息法,(2)(3)(4)都提及“最低”,故从这三句入手。

由已知四句中只有一句假话,假设(2)为假,则“李最低”为真,那么(4)也为假,与题干矛盾,所以(2)为真;

假设(3)为假,则“王>张,王是最低”为真,若“王>张”为真,那么(1)也为假;若“王最低”为真,那么(4)也为假,两种情况均与题干矛盾,所以(3)为真;

假设(4)为假,则“马不是最低”为真,李和王也不是最低,只能张最低,那么(1)也为假,与题干矛盾,所以(4)为真;

故只能(1)为假,即说假话的是张三,其他三人都为真,则四人业绩排名为:李四>张三>王五>马六。A、B、D三项表述均正确,C项表述错误。

因此,选择C选项。 -

考点

判断推理 逻辑判断 真假推理

-

来源

2014年1221上海公务员考试《行测》试题(A卷)第118题

- A. 故事里的借款人借口任何事物都是变化发展的,否认事物的相对静止状态

- B. 事物的运动是无条件的、永恒的、绝对的,同时运动着的事物在一定范围内具有某种相对稳定性

- C. 物质世界是绝对运动和相对静止的统一,相对静止是人们得以认识事物的基础

- D. 虽然“昨天的借款人”和“今天的借款人”有运动了的、变化了的特征,但是“借款人”的根本性质没有发生变化

-

解析

第一步,本题考查唯物论知识。

第二步,首先应该明白物质是绝对运动和相对静止的。

A项:借款人认为一切皆变,不存在相对静止的事物,所以借款人只看到了物质的绝对运动,没有看到物质的相对静止。A项当选。

B项:事物运动的绝对性是指事物的运动是无条件的、永恒的、绝对的。故事里的借款人认为今天的我不是昨天的我,只看到了物质运动的绝对性,但是借款人从本质来说,还是人,并没有发生质的变化,所以还是存在着一定范围内的某种相对稳定性。B项当选。

C项:物质世界是不断发展变化的,但也具有相对静止性,是绝对运动和相对静止的统一,如果事物存在运动,那么人就无法认识事物,在相对静止过程中,人们才能认识客观事物。C项正确。

D项:“昨天的借款人”和“今天的借款人”有了运动变化,但是“借款人”依然还是“借款人”,其根本性质没有发生变化,它体现了事物运动的相对静止,D项当选。

因此,选择ABCD选项。 -

拓展

马克思主义认为,物质世界的运动是绝对的、永恒的、无条件的,而物质在运动的过程中又有某种暂时的静止,静止是相对的、有条件的。静止是物质运动在一定条件下的稳定状态,包括空间位置和根本性质暂时未变这两种运动的特殊形态。

-

考点

基本知识 【新大纲】马克思主义理论 【新大纲】马克思主义基本原理,【新大纲】马克思主义哲学

-

来源

2019军队文职考精选试题(公共知识部分)第46题

- A. 故事里的借款人借口任何事物都是变化发展的,否认事物的相对静止状态

- B. 事物的运动是无条件的、永恒的、绝对的,同时运动着的事物在一定范围内具有某种相对稳定性

- C. 物质世界是绝对运动和相对静止的统一,相对静止是人们得以认识事物的基础

- D. 虽然“昨天的借款人”和“今天的借款人”有运动了的、变化了的特征,但是“借款人”的根本性质没有发生变化

-

解析

第一步,本题考查唯物论知识。

第二步,首先应该明白物质是绝对运动和相对静止的。

A项:借款人认为一切皆变,不存在相对静止的事物,所以借款人只看到了物质的绝对运动,没有看到物质的相对静止。A项当选。

B项:事物运动的绝对性是指事物的运动是无条件的、永恒的、绝对的。故事里的借款人认为今天的我不是昨天的我,只看到了物质运动的绝对性,但是借款人从本质来说,还是人,并没有发生质的变化,所以还是存在着一定范围内的某种相对稳定性。B项当选。

C项:物质世界是不断发展变化的,但也具有相对静止性,是绝对运动和相对静止的统一,如果事物存在运动,那么人就无法认识事物,在相对静止过程中,人们才能认识客观事物。C项正确。

D项:“昨天的借款人”和“今天的借款人”有了运动变化,但是“借款人”依然还是“借款人”,其根本性质没有发生变化,它体现了事物运动的相对静止,D项当选。

因此,选择ABCD选项。 -

拓展

马克思主义认为,物质世界的运动是绝对的、永恒的、无条件的,而物质在运动的过程中又有某种暂时的静止,静止是相对的、有条件的。静止是物质运动在一定条件下的稳定状态,包括空间位置和根本性质暂时未变这两种运动的特殊形态。

-

考点

政治 马克思主义哲学 唯物论

-

来源

2018.1.13山东省济南市事业单位考试试题第57题

联系方式:

咨询优惠

添加您的

专属公考咨询师

有协议班吗?

一课时多长时间?

手机可以观看吗?

课程可以反复学习吗?

可以下载吗?

课程包含图书吗?

错过直播有回放吗?